বুদ্ধিজীবীদের মজ্জার ভিতরেই এই জিনিসটা আছে যে তারা সবকিছু নিয়া ভুয়া আইডিয়া বানাইতে পারে – হানা আরেন্ট Featured

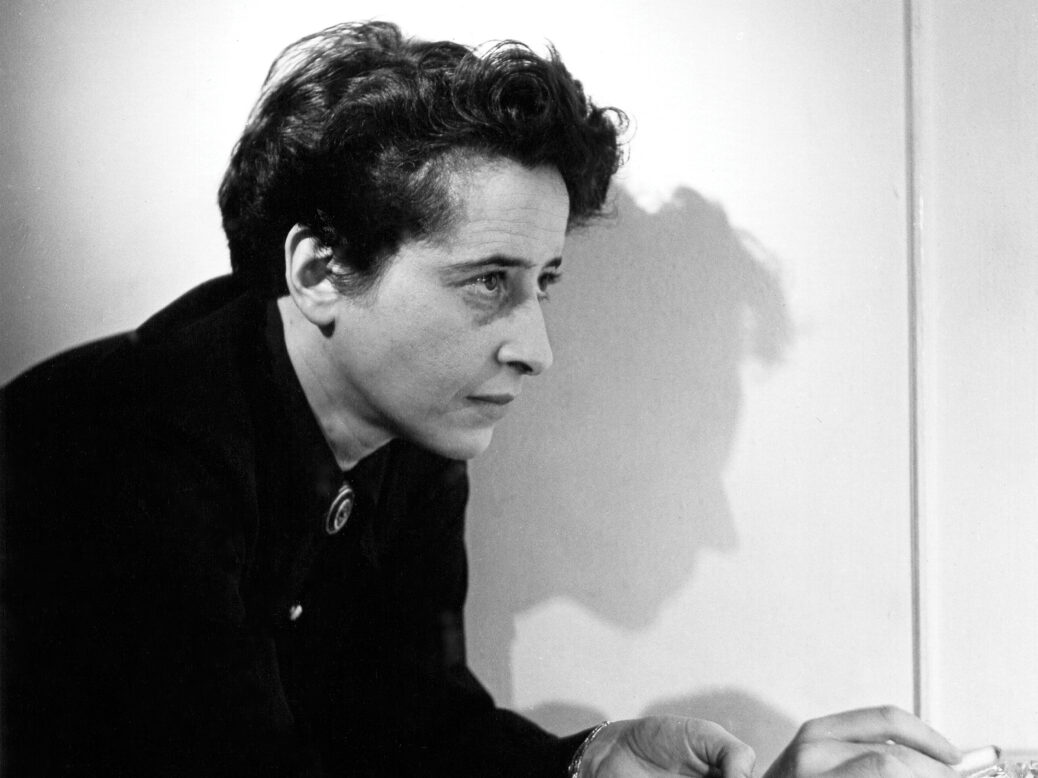

জার্মানির ফ্রেইবার্গ, হেইডেলবার্গ এলাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে পড়ালেখা করছেন আরেন্ট। তারে পড়াইছেন হেইডেগার, কার্ল জ্যাসপাগো মতো বড় বড় দার্শনিক। তয় তিনি নিজেরে দার্শনিক বলেন না। উনার লেখাপত্তর সব পলিটিকাল থিওরি নিয়ে। তাই নিজেরে মনে করেন এক পলিটিকাল থিওরিস্ট। রাজনীতি আর দর্শনের ভিতর ভাইটাল একটা দ্বন্দ্ব আছে। দার্শনিকরা নিরপেক্ষ থাকতে পারে, আর পলিটিকাল থিওরিস্টগো নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব না, প্লেটোর পর কেউ থাকতে পারে নাই আরকি। দ্বন্দ্ব নাকি আছে নারী-পুরুষের বোঝাপড়াতেও। পুরুষ সবসময় চায় প্রভাব বিস্তার করতে, আর আরেন্টের মতো নারীরা চান সবকিছু বুঝতে। আরেন্ট ইহুদি। জন্মাইছিলেন ১৯০৬ সালে, জার্মানির হ্যানোভারে। বাপ মা ছিলেন ইহুদি সেক্যুলার। তিনি বড় হইছেন আর তার সাথে পাল্লা দিয়া বাড়ছে হিটলারের দাপট। যার শেষ পরিণতি তো ছিলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির ইহুদিগো একেবারে মাইরা ফেলা। আর যারা বাঁচছিলো, তারা একেবারে ফিলিস্তিন গিয়া ওঠে। এবং আমরা সবাই জানি, সেইখানে তৈরি হইছে আরেক কাহিনি।

হিটলারের অত্যাচার তুঙ্গে উঠলে দেশ ছাইড়া পালাইয়া আসেন তিনি। ফ্রান্সে ইহুদি সংগঠনগো সাথে কাজ করছেন। ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি গইড়া তুলার সাথে সরাসরি কানেক্টেড ছিলেন। কিন্তু এখন ইসরায়েল সেইখানে যা চালাচ্ছে, সেইডা তিনি দেখতে পারেন না। তাই এখনকার ইহুদি জাতীয়তাবাদিরাও তারে দেখতে পারে না। ১৯৪১ সালে তিনি আমেরিকা চইলা যান। তার একদশক পরে বই লেখালেখির মাধ্যমে একাডেমিক তাত্ত্বিক হিসাবে নিজের অবস্থানডা শক্তপোক্ত কইরা নেন।

রাজনীতিতে একটা জিনিস উনি খুব মানেন। সেইডা হইলো ‘কিছু করা’। ‘কিছু করাডা’-রে উনি অত্যন্ত পজিটিভ হিসাবে দেখেন। আর মনে করেন যে, আমাগো অবশ্যই লাইফের পুরা আনন্দ পাইতে হলে পাবলিক লাইফে আসতে হবে, ‘কিছু করতে’ হবে। আর এইডা তখনই সম্ভব হবে, যখন অন্য মানুষের উপর আমাগো আস্থা থাকবে। কম্যুনিজম নিয়া আরেন্টের বোঝাপড়া বেশ ইন্টারেস্টিং। কম্যুনিস্টগো উনি খুব একটা কাজের মনে করেন না। সমালোচনা করেন অনেক শক্ত কইরা। যুক্তি দিয়া দেখান যে এইডা পুঁজিবাদেরই অন্যরূপ। কিন্তু ওনার দ্বিতীয় স্বামী, হেনরিক ব্লুচার ছিলেন একজন কমুনিস্ট। লোকে বলাবলি করে, সমালোচনা করলেও নাকি কমুনিস্টগো উপর উনার সিমপ্যাথি ছিলো। আর আমেরিকারেও উনি পুরোপুরি সুবিধার জিনিস মনে করতেন না।

উনার বিখ্যাত বইগুলার মধ্যে আছে দ্য অরিজিন্স অফ টোটালিটারিয়ানিজম (১৯৫১), দ্য হিউম্যান কন্ডিশন (১৯৫৮), অন রেভ্যুলিউশন (১৯৬৩), ইশমান ইন জেরুজালেম (১৯৬৪)।

১৯৭৫ সালে উনি মারা যান।

সুমাইয়া ফেরদৌস

জানুয়ারি, ২০২৪

…

[ইন্টারভিউ’র শেষের দিকের অংশ…]

গাউস: মিস আরেন্ট, আপনার রাজনৈতিক-দার্শনিক ভাবনাচিন্তা, বা সামাজিক বিশ্লেষণ, এইগুলার মাধ্যমে আপনি যেইটা জানতে পারেন, সেইটা প্রকাশ করাটাকে কি আপনার দায়িত্ব বইলা মনে করেন? নাকি আপনি যেইটা জানেন, সেইটা নিয়া নীরব থাকারও বিষয়-আশয় থাকে?

আরেন্ট: হুম, এইটা আসলে অনেক কঠিন একটা সমস্যা। আইখম্যানের বই নিয়া যে বিতর্ক হইছিলো, শুধু এই প্রশ্নটার কারণেই ঐটা নিয়া আমার আগ্রহ ছিলো। কিন্তু আমি শুরু না করলে এইটা নিয়া কখনো কথা হইতো না। এইটাই ছিলো একমাত্র সিরিয়াস প্রশ্ন, বাকিসব হইলো পিওর প্রোপাগান্ডা। তো, প্রশ্ন হইতেছে, ফিয়াট ওয়েরিটাস, এট পেরেয়াট মুন্ডুস [দুনিয়া ধ্বংস হোক, তাও সত্য কও]? কিন্তু, আইখম্যানের বইতে আসলে এই ধরণের কোনো বিষয় ধরাই হয়নি। বইটা কোনোভাবেই কারো বৈধ স্বার্থের কোনো ক্ষতি করে না। কেউ কেউ এমনটা ভাবছে আরকি শুধু।

[ফিয়াট ইয়াস্টিয়া, এট পেরেয়াট মুন্ডুস [দুনিয়া ধ্বংস হোক, তাও ন্যায় থাক] — এইডা একটা পুরালো ল্যাটিন প্রবাদ। আরেন্ট এইটারেই ঘুরাইয়া কইছিলেন। চাইলে আরো দেখতে পারেন পাস্ট & ফিউচারের (নিউ ইয়র্ক: ভাইকিং প্রেস, ১৯৬৮) ১২৮ নাম্বার পাতা।]

গাউস: কোনটা বৈধ, সেই প্রশ্নটা অবশ্যই আলোচনার সুযোগ রাখা উচিত।

আরেন্ট: হ, সেইটা সত্য। আপনি ঠিক বলছেন। কোনটা বৈধ, সেইটা নিয়া আলোচনার সুযোগ এখনও আছে। আমি আসলে “বৈধ” [লেজিটিমেট] কইতে যেইটা বুঝাইছি, সেইটার সাথে মনে হয় ইহুদি সংগঠনগুলো যেইটা বুঝায়, তার মিল নাই। কিন্তু ধইরা নেওয়া যাক, সত্যিকারের স্বার্থ ঝুঁকিতে ছিলো, যেইটা আমিও স্বীকার করতেছি।

গাউস: তারমানে সত্য জাইনাও কেউ চাইলে চুপ থাকতে পারে?

আরেন্ট: আমি কি চাইলে চুপ থাকতে পারতাম? অবশ্যই! আসলে আমি লিখতাম হয়তো… কিন্তু দেখেন, আমারে একজন জিজ্ঞাস করছিলো, আমি যদি কোনো না কোনো একটা বিষয় ধইরা নিতাম, তাইলে কি আইখম্যানের বইটা ভিন্নরকম কইরা লেখতাম না? আমি কইছিলাম, না। বরং, বিকল্প নিয়া ভাবতাম। সেইটা হইলো, বইটা লিখবো, নাকি লিখবো না? কারণ, চাইলে কেউ চুপ কইরাও থাকতে পারে।

গাউস:হ্যাঁ।

আরেন্ট: কাউরে সবসময় কথা কইতে হবে বিষয়টা এমন না। কিন্তু এরপর যে প্রশ্নটা আসে, সেইটারে আঠারো শতকে ‘ট্রুথস অফ ফ্যাক্ট’ নামে ডাকা হইতো। এইটা কিন্তু আসলেই ট্রুথস অফ ফ্যাক্টেরই একটা বিষয়, কার কি মতামত সেইটার বিষয় না। এই ট্রুথস অফ ফ্যাক্টের গার্ডিয়ান হইলো বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ইতিহাস বিজ্ঞানগুলা পড়ানো হয়, সেইগুলা।

গাউস: তারা গার্ডিয়ান হিসাবে সবসময়ই যে ভালো, সেইটাও কিন্তু না।

আরেন্ট: না। তারা কলাপস করে। তাগোরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে। আমারে কেউ একজন এক ইতিহাসবিদের কথা কইছিলো। সেই ইতিহাসবিদ নাকি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অরিজিন নিয়া লেখা কোনো বইয়ের উপর মন্তব্য করছিলো: “আমি এইটারে ওইরকম চমৎকার একটা সময়ের স্মৃতি নষ্ট করতে দিবো না।” এ হইলো এমন এক মানুষ যে আসলে জানেনা সে কে। কিন্তু এইটা তেমন ইন্টারেস্টিং না। বাস্তবে সে হইলো ঐতিহাসিক সত্যের গার্ডিয়ান, ট্রুথ অফ ফ্যাক্টের গার্ডিয়ান। আর বলশেভিক ইতিহাস থাইকা আমরা জানি এই গার্ডিয়ানগো গুরুত্ব আসলে কতখানি। যেমন, পাঁচ বছর পর পর ইতিহাস নতুন কইরা লেখা হয়, কিন্তু সত্যি কথা অজানাই থাইকা যায়: যেমন ধরেন, মিস্টার ট্রটস্কি বইলা একজন ছিলো কিন্তু। আমরা কি এইরকম কিছু চাই? সরকার কি এইসব জিনিস নিয়া ইন্টারেস্টেড?

গাউস: এইগুলা নিয়া তারা ইন্টারেস্টেড হইতেই পারে। কিন্তু তাগোর কি এইসব করার রাইট আছে?

আরেন্ট: তাগোর কি এইসব করার রাইট আছে? দেইখা মনে হয় যে এইটা তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে না। নাইলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলারে সহ্য করার কোনো দরকার ছিলো না তাগোর। তারমানে সত্য নিয়া রাষ্ট্রেরও আগ্রহ আছে। আমি কিন্তু মিলিটারি সিক্রেটের কথা কইতাছি না; ওইডা ভিন্ন জিনিস। কিন্তু এই ঘটনাগুলার বয়স বিশ বছর। তাইলে সত্যিটা না কওয়ার কি কারণ আছে?

গাউস: এমন তো হইতে পারে যে বিশ বছর এখনো অনেক কম সময়?

আরেন্ট: এইকথা ম্যালা মানুষ কয়; আবার অনেকেই আছে কয় যে বিশ বছর পর আসলে কেউ আর সত্যিটা খুঁইজা বাইর করতে পারে না। ব্যাপার যা-ই হোক, আসল ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার ব্যাপারে একটা ইন্টারেস্ট আছে। কিন্তু তার মানে এই না যে সেইটা একটা বৈধ ইন্টারেস্ট। Continue reading